こんにちは。 C.P.FACTORYディレクターの平安山美春です。4月になり新しい年度が始まりましたが、オリンピックも延期となり、先行きが不安な情勢ですね。自宅にストックしていたマスクの残りが少なくなり・・・お店で購入する事も出来ず、障害者さんたちも不安に感じていたところ、地域活動支援センターのボンランティアさん達が布マスクを作ってくれました。

https://www.instagram.com/c.p.factory/

洗って繰り返し使えるので、1枚あると安心ですね。

そして今回は記念すべき連載20回目のコラムとなりました! これもヨコハマナウの運営の皆様や編集長の辰巳さんのサポートのお陰です。 いつもありがとうございます。

今回は私がC.P.FACTORYを立ち上げるきっかけとなった地域活動支援センターのご紹介をしたいと思います。

裂き織とは

養護学校では機織りがカリキュラムに組み込まれている学校もあり、障害者施設で機織り作業を希望する障害者さんも多いそうです。はーと工房では、3台の足踏み織り機と、8台の卓上織り機を使い、裂いた布を織って1枚の生地に仕立てていく作業をしています。

足踏み織り機:しっかりとした生地が長く織れます

持ち運びも出来る卓上織り機

1日で1m程の生地が出来上がります

裂く作業も丁寧におこないます

織りあがった生地は、ポーチなど色々な商品に製品化します

私がこの裂き織作業に関わって早や6年目。ボランティアさんのご協力の元、どのように障害者さんたちが作業をするのがよいのか、また商品の質をどうやって上げていくのか等を試行錯誤してきました。

働くことが困難な人の仕事を創りだす

最初は「福祉×アート」の感覚でしたが、はーと工房では重度の精神障害者が多く、安定的に創作活動ができる人は殆どいませんでした。更にこの時期から障害者施設のお仕事が減ってきて、工賃も下がる事態に陥っていました。

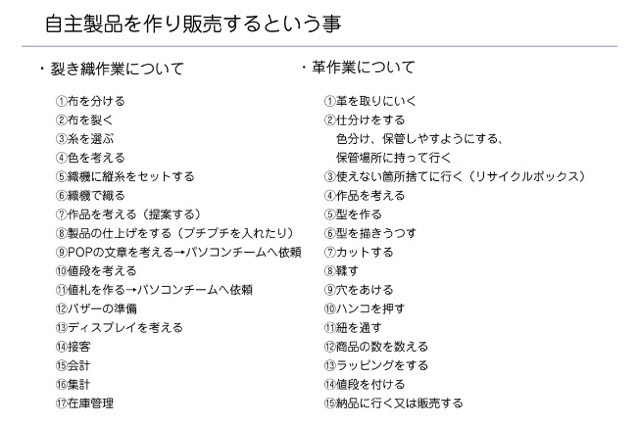

そこで考えたのが、作業を細分化して、一人一人ができることを見つけ作業をして、足りないところはお互いに補い合い工賃を得ること。

Aさんは織ることは苦手だけど布を裂くことは出来る。

Bさんは握力が弱く布を裂くことは出来ないけど、織ることは得意。

Cさんはパソコン作業が得意なのでPOP作りを担当。

と、その人たちに合った作業内容を創り提供することで、自己肯定感も上げる事が出来るし、裂き織作業の質自体も上げていくことができてきました。

作業の細分化

価値を上げるためには

裂き織作業だけではなく、同じように作業を細分化し、カフェやブランドの革タグを制作したり、寄付された資材を使って可愛いラッピングなども行っています。

工賃を支払っていくためには購入して頂かなければいけません。丁寧な作業とアイディアでより良いものを作り、価値を高めていきたいと考えています。そして皆さんに知ってもらうため、コラムで紹介したり、イベントで販売していきたいと思っています。ご興味のある方にはご説明にあがりますので、ご連絡ください。

たまごカフェごはんさんのオリジナルガーランド

(第20回了)